Entwicklungsmaßnahme

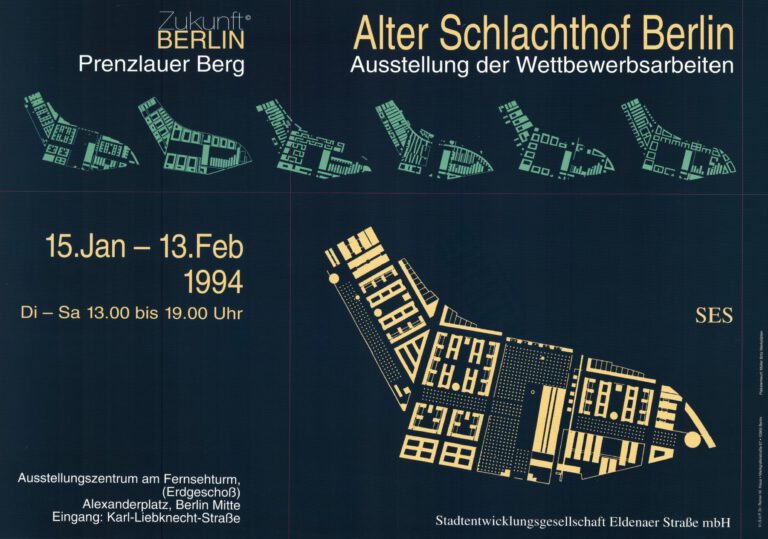

Städtebauliches Gutachterverfahren

Unmittelbar nach der förmlichen Festsetzung des Gebietes lobte die s|es im Juni 1993 ein kooperatives, städtebauliches Gutachterverfahren aus. Zur Teilnahme wurden sechs Architektur- und Planungsbüros eingeladen. Das im Ergebnis dieses Verfahrens auszuwählende städtebauliche Konzept sollte dann den Rahmen für die fortzuschreibenden Bebauungspläne liefern.

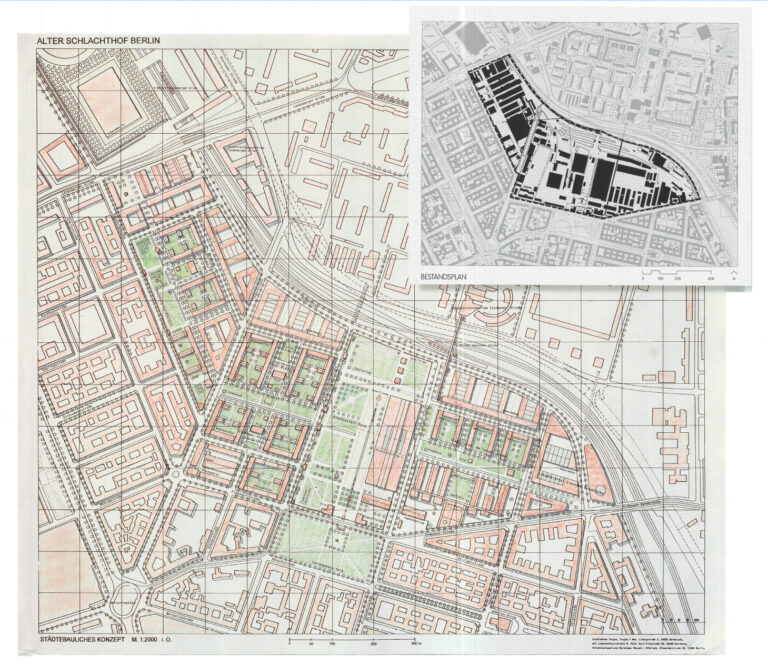

Die Jury kürte im Dezember 1993 das Darmstädter Architekturbüro Trojan, Trojan & Neu gemeinsam mit dem Landschaftsplaner Michael Palm zum Sieger des Wettbewerbs. Diese wurden mit der weiteren Planung des 50 ha großen Geländes beauftragt. Seine Entscheidung begründete das Gremium u.a. so: „Die Arbeit überzeugt durch ihre klare und folgerichtige Disposition der Baumassen und Freiräume. Hierbei wird die alte Blockstruktur in einer interessanten Weise mit der linearen Hallenstruktur überlagert, so dass kleinteilige, differenzierte Baufelder entstehen“.

Pressekonferenz zum Gutachterverfahren

Pressekonferenz anläßlich des kooperativen Gutachterverfahrens November 1993

Diskussion am Arbeitsmodell

In Werkstattgesprächen wurde der Siegerentwurf von Trojan, Trojan & Neu im 1. Halbjahr 1994 in Werkstattgesprächen in Abstimmung mit den zuständigen Verwaltungen und Vertretern der Bezirke Prenzlauer Berg und Friedrichshain überarbeitet. Die Verwaltungen für Städtebau, Denkmalpflege, Grün- und Verkehrsplanung sowie für soziale Infrastruktur konnten Entwurfsalternativen anhand eines zerlegbaren Arbeitsmodells im Maßstab 1 : 1.000 anschaulich visualisieren und die jeweiligen Vor- und Nachteile ausführlich diskutieren. Dieses Verfahren sicherte die Akzeptanz der Überarbeitungsergebnisse bei allen Beteiligten.

Planung

Der von der Jury ausgewählte, städtebauliche Entwurf bildet die Basis für die Fortschreibung des B-Plan Entwurfes IV-2. Im Zuge der weiteren Verfahrensschritte erfolgte eine entsprechende Anpassung dieses Entwurfes sowie die zuvor benannte Teilung des B-Planes. Hervorzuheben ist dabei, dass die wesentlichen Elemente des Entwurfes vom Büro Trojan,Trojan & Neu sowie des Landschaftsplaners M. Palm auch inhaltlich in die einzelnen B-Pläne übernommen werden konnten.

1997 entschloss sich die s|es den Entwicklungsbereich etappenweise zu entwickeln und hierfür auch entsprechend zeitlich gestaffelt das Baurecht zu erwirken. Aus dieser Vorgehensweise resultierte dann auch eine Aufteilung des B-Planes IV-2 in fünf einzelne B-Pläne (IV-2a bis IV-2e). Später wurde dann noch speziell für das Investitionsvorhaben eines Wohnbauträgers aus dem IV-2e heraus der vorhabenbezogene 3-9 VE abgeleitet, erarbeitet und dann festgesetzt.

Ökologie

Ökologische Gesichtspunkte standen im Mittelpunkt für das neu zu planende Stadtquartier „Alter Schlachthof“. Ziel einer europaweiten Ausschreibung zur Versorgung des gesamten Gebietes war es, eine optimale, umweltfreundliche und wirtschaftliche Energieversorgung zu schaffen. Im Ergebnis dieses Prozesses erfolgte dann abschließend die Versorgung des Gebietes mit Fernwärme.

Ebenso wichtig war für die Planer eine großzügige Ausstattung des neuen Stadtquartiers mit Grünflächen. Mit mehr als 87.000 qm öffentlicher Grünflächen liegt das Gelände deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Grünflächenanteil. Der zentrale Blankensteinpark ist Bestandteil eines Grünzuges, der das gesamte Gebiet durchzieht. Der Hausburgpark sowie auch die verbindenden Promenaden und die privaten Innenhöfe der Wohnbauten sind begrünt. Die Grünplanung verringerte die versiegelten Flächen von ehemals 91 Prozent auf lediglich etwas mehr als die Hälfte.

Verkehr

Durch das vorgesehene Verkehrskonzept wurde eine zusätzliche Belastung der tradierten Wohngebiete vermieden. Die neukonzipierte Randstraße nimmt den Verkehr aus dem Gebiet auf und leitet diesen dann über die neu gebaute Thaerstraßenbrücke ins übergeordnete Verkehrssystem. Dank der hervorragenden Anbindung an den ÖPNV konnte der Individualverkehr deutlich reduziert werden.

Straßennamen

Fast alle Straßen im Quartier sind komplett neu geplant und gebaut worden. Natürlich mussten für diese neuen Verkehrswege auch neue Namen gefunden werden. In einem Diskussionsprozess einigten sich die bezirklichen Gremien Prenzlauer Bergs auf die nachfolgenden Namen.

Agnes-Wabnitz-Straße

August-Lindemann-Straße

Der Architekt und Baubeamte August Lindemann (1842-1921) unterstützte als Stadtbauinspektor die Planungen des „Central-Viehhofs“.

Edith-Stein-Straße

Die katholische Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft Edith Stein (1892-1942) war eine Widerstandskämpferin gegen das 3. Reich. Sie starb im KZ Auschwitz.

Erich-Nehlhans-Straße

Erich Nehlhans (1899-1950) war nach Ende des II.Weltkrieges Mitbegründer und kommissarischer Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.

Hermann-Blankenstein-Straße

Der Stadtbaurat und Architekt Hermann Blankenstein (1829-1910) war der maßgebliche Gestalter des „Central-Viehhofs“.

James-Hobrecht-Straße

Kurt-Exner-Straße

Kurt Exner (1901-1996) war vor dem Krieg Vorstandsmitglied des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, ab 1949 Bezirksbürgermeister von Neukölln und später Senator für Arbeit und Soziales im Westteil der Stadt.

Otto-Ostrowski-Straße

Richard-Ermisch-Straße

Thaerstraße

Albrecht Daniel Thaer (1752–1828) gilt als der Begründer der modernen Agrarwissenschaften.

Am Viehhof

Die Straße erinnert an den angrenzenden Zentral-Vieh- und Schlachthof.

Auftrag erfüllt

Durch den Verkauf entstand ein neues, interessantes, innerstädtisches Stadtgebiet mit etwa 1.300 Wohneinheiten im Geschossbau, mit Lofts in sanierten, historischen Gebäuden sowie in Stadthäusern mit unterschiedlichen Typologien. Zugleich wurden ca. 150.000qm Gewerbefläche geschaffen.

Die ursprünglichen Planungsansätze mit ca. 2.200 Wohnungen konnten aufgrund sich verändernder immobilienwirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht in dem angedachten Umfang realisiert werden. Trotz des bestehenden Planrechts sah sich der im Auftrag Berlins handelnde, treuhänderische Entwicklungsträger veranlasst, insbesondere die Wohnungsbaugrundstücke für niedrigere Bebauungsdichten zu veräußern.