Geschichte

Der ehemalige Schlachthof von Berlin

In seinem Roman „Berlin Alexanderplatz“ stellt Alfred Döblin den Schlachthof als wenig einladend dar. Er beschreibt die Eldenaer Straße mit schmutzig grauen Mauern, oben mit Stacheldraht. Nicht lange danach legte der II. Weltkrieg große Teile des Geländes in Schutt und Asche. Nur in einem kleinen Teil zwischen Thaerstraße und Landsberger Allee wurde noch geschlachtet und bis 1991 die Bevölkerung Ost- aber auch z.T West-Berlins mit Fleisch versorgt. Das Zentrum der Gesamtanlage bildete der Haupteingang an der Eldenaer Straße mit den beiden Direktionsgebäuden. Dahinter stand die Börse, und in unmittelbarer Nachbarschaft befanden sich die Rinder-, Hammel- und Schweineauktionshalle. Diese wurden vom Architekten Hermann Blankenstein entworfen und unter der technischen Leitung des Stadtbauinspektors August Lindemann errichtet.

Die Rinderauktionshalle

3.800 Rinder fanden in der 212 Meter langen, 72 Meter breiten und in der Mitte 12 Meter hohen Halle an Markttagen Platz. Getragen wird das Dach von 320 gusseisernen Säulen. Mit der Kollektivierung der Landwirtschaft der ehemaligen DDR ging auch die Funktion dieses Bauwerkes verloren. Die Geschichte der Halle war fortan von unterschiedlichen Nutzungen geprägt. Während der Entwicklungsmaßnahme diente diese dann oft als Filmkulisse, so u.a. auch für den Film „In 80 Tagen um die Welt“. Zum Tag des offenen Denkmals 2.000 war die Halle Bühne für eine interessante, geschichtliche Projektion zum Thema „Blut und Eisen“. Die Initiatoren des Projektes ließen sich von Entwicklungen in an anderen Metropolen inspirieren und begleiteten ihre Installationen mit zeitgenössischer Musik Richard Wagners. Heute wird die in ihrer ursprünglichen Form restaurierte Halle von einem Fahrradhändler als Verkaufsfläche genutzt.

Historische Prachtbauten

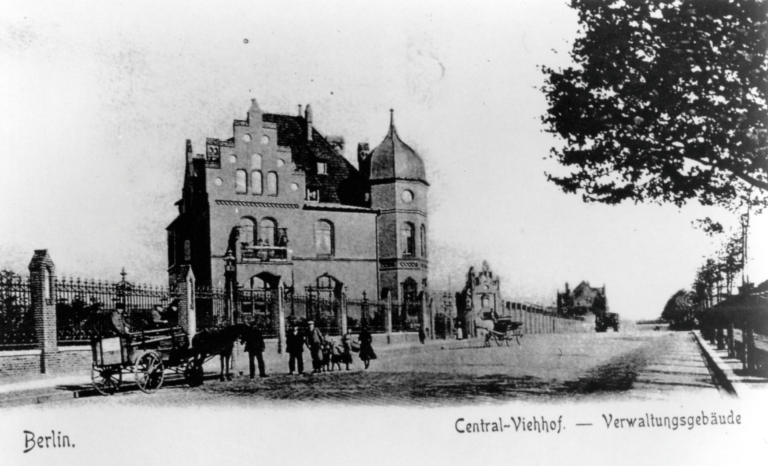

Laut einem 1996 erschienenen Buch war der sogenannte Berliner „Central-Viehhof“ eine „Stadt in der Stadt“.

Repräsentative Gebäude prägten das Erscheinungsbild ebenso wie die riesigen Ställe und Schlachthäuser. Leider haben von diesen Prachtbauten nur wenige den II. Weltkrieg überstanden. Völlig zerstört und auch nicht wieder aufgebaut werden konnte die Börse. Sie war der eigentliche „Prachtbau“ und stand im Zentrum des „Central-Viehhofes“. Errichtet wurde sie zwischen 1879 und 1881. Eingerahmt von zwei viereckigen Türmen zierte den Eingang ein farbiges Relief. Von der Decke des fast 1.000 qm großen Hauptsaals mit seinem Restaurant hingen beeindruckende Kronleuchter, die Wände waren mit den Wappen der viehliefernden Länder geschmückt. An den Auktionstagen fand dann in der Börse der eigentliche Geschäftsabschluss statt.

Verwaltungsgebäude

In der Thaerstraße steht das ehemalige Dienstgebäude des leitenden Veterinärs. Der Backsteinbau wurde im Stil der Gründerzeit erbaut. Im Obergeschoss residierte der für die Fleischkontrolle zuständige Tierarzt und im Erdgeschoss befanden sich die erforderlichen Laborräume. Im II. Weltkrieg beschädigte ein Bombentreffer den gesamten Dachstuhl. Dieser wurde in den 50er Jahren durch einen neu gestalteten Fachwerksaufbau ersetzt und danach nutzten verschiedene Verwaltungen das Gebäude. In dem 1996 restaurierten Gebäude hatte die s|es ihren Sitz. 2009 zog hier der bilinguale Kindergarten „be smart academy“ ein.

„Der Lange Jammer“

Die erst 1937 errichtete Brücke über das Gelände zur S-Bahn-Station „Zentral-Viehhof“ war ein typisches Beispiel der Berliner, Bauwerken einen Spitznamen zu geben. Mit mehr als 500 Metern Länge überspannte die Fußgängerbrücke vom S-Bahnhof „Zentral-Viehhof“ (heute Storkower Straße) zur Eldenaer Straße das Schlachthofgelände. Damals wollte man verhindern, dass Tierseuchen in den oder aus dem Schlachthof geschleppt wurden. Für ängstliche Menschen war diese dunkle, schwach beleuchtete Brücke keine Freude. Zeitzeugen berichteten, wie froh und erleichtert sie waren, wenn sie das jeweilige Ende der Brücke erreichten. Der „Lange Jammer“ war zudem berühmt, weil er als gruseliger Vorspann zu den DDR-Fernsehkrimis „Polizeiruf 110“ diente. Bereits 1990 war für das gesamte Schlachthofgelände die Denkmaleigenschaft festgestellt worden. Die Denkmalschutzbehörde konkretisierte 1995 die Unterschutzstellung des Geländes und benannte die Brücke als schützenswertes Einzeldenkmal. Mit der Neuerschließung des Gebietes wurde die Brücke auf 130 Meter zur Überbrückung der S- Bahn-Gleise verkürzt. Den restlichen Weg bis zur Eldenaer Straße kann man jetzt ebenerdig zurücklegen. Aber immerhin erhielt dieser Weg den Straßennamen „Langer Jammer“.